7月4日至6日,我校组织“汉语桥”印尼青年旅游管理人才来华夏令营的学员们进行了一场深度体验南昌城市历史文化活动。活动从历史探秘、艺术实践、文化对话三个维度展开,夏令营学员更加直观地感受了赣鄱特色文化的魅力,体验到江西文旅融合现代化发展的活力。

一、历史与科技的时空对话

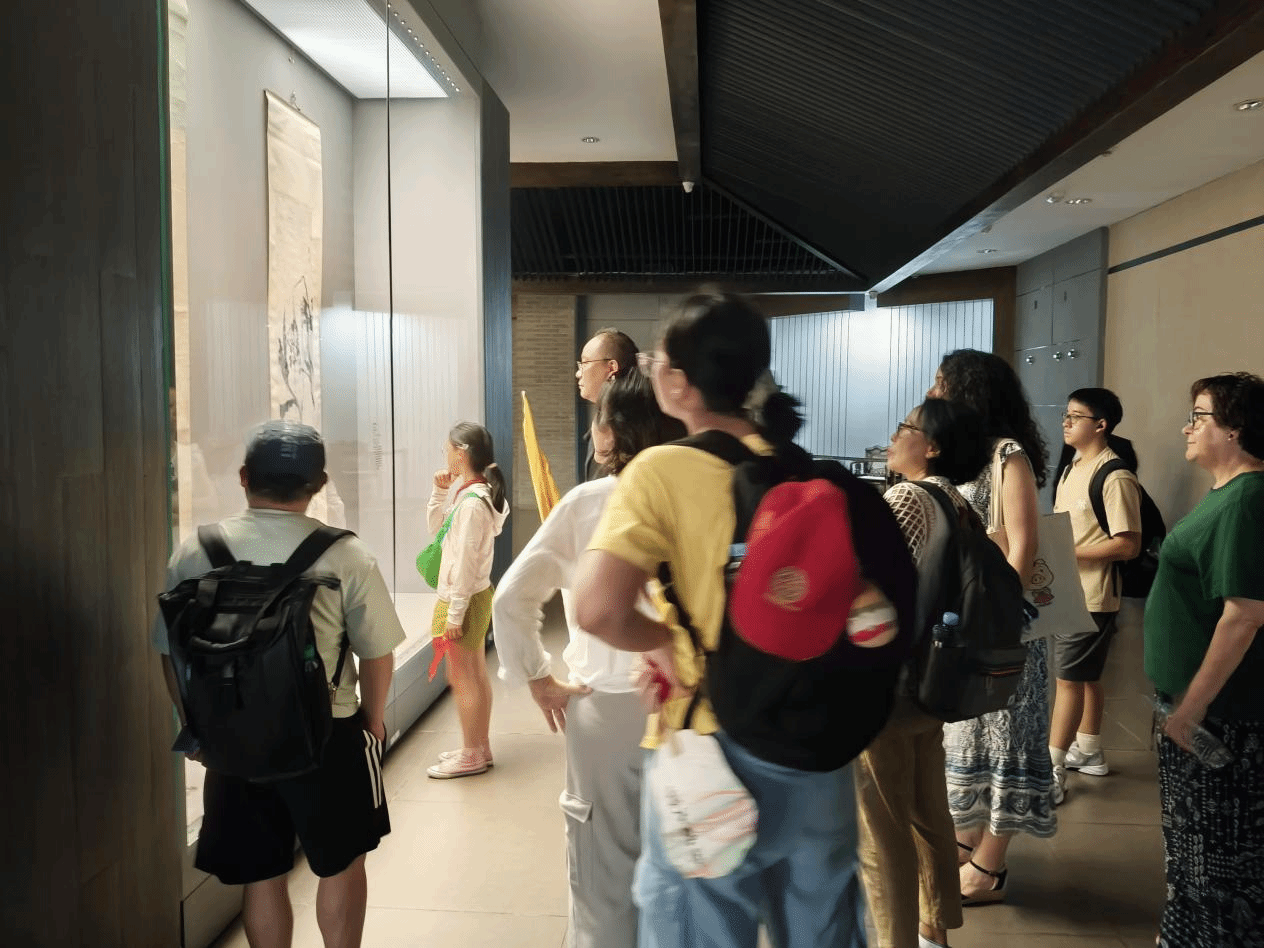

在江西省博物馆,营员们沿着“赣鄱千年”展线,从新干大洋洲青铜器的狞厉之美,到海昏侯墓金器的璀璨之光,触摸江西作为“长江文明重要支系”的历史脉搏。印尼青年Ni Putu Naraine Kampana凝视着元代青花釉里红楼阁式谷仓,感叹道:“这些文物不仅是艺术品,更是赣鄱先民智慧的密码,巴厘岛的火山岩雕刻与它们虽材质不同,却同样承载着文明记忆。”这种跨文化的历史对话,让青年们深刻体会到文化遗产保护与活化的全球价值。

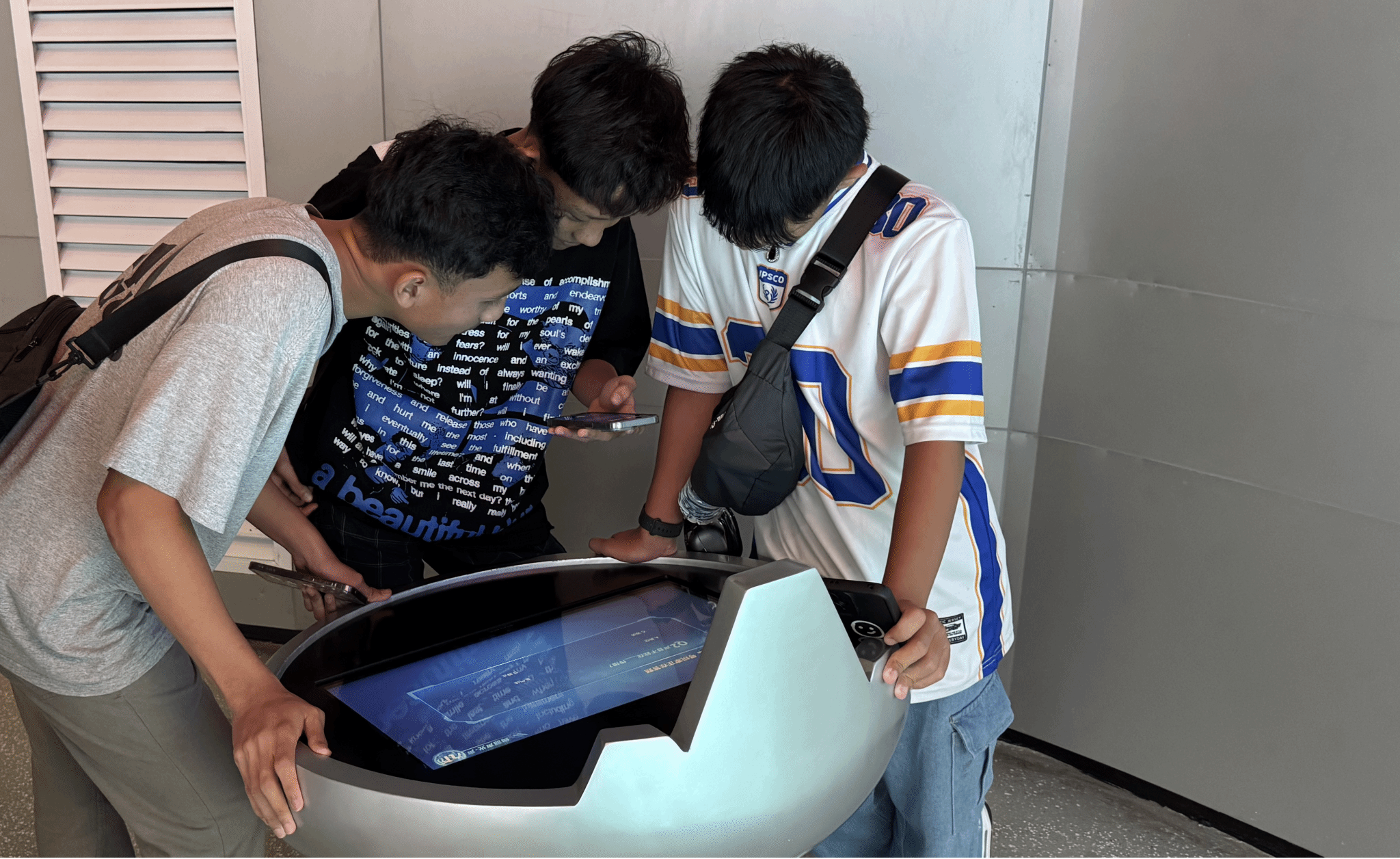

随后的科技馆之行,印尼同学们借助VR技术“穿越”到古中国,加入海上丝绸之路郑和的船队,还在数字水墨屏上创作了融合西式纹样的水墨画。在“人工智能机器人”、“虚拟现实太空舱”等互动项目中,学员们感受到中国科技发展的澎湃动力。科技馆讲解员解释道:“在这里,你们能够尽情沉浸于科技与历史的交融之中,江西以创新阐释着文化传承的当代价值。 ”

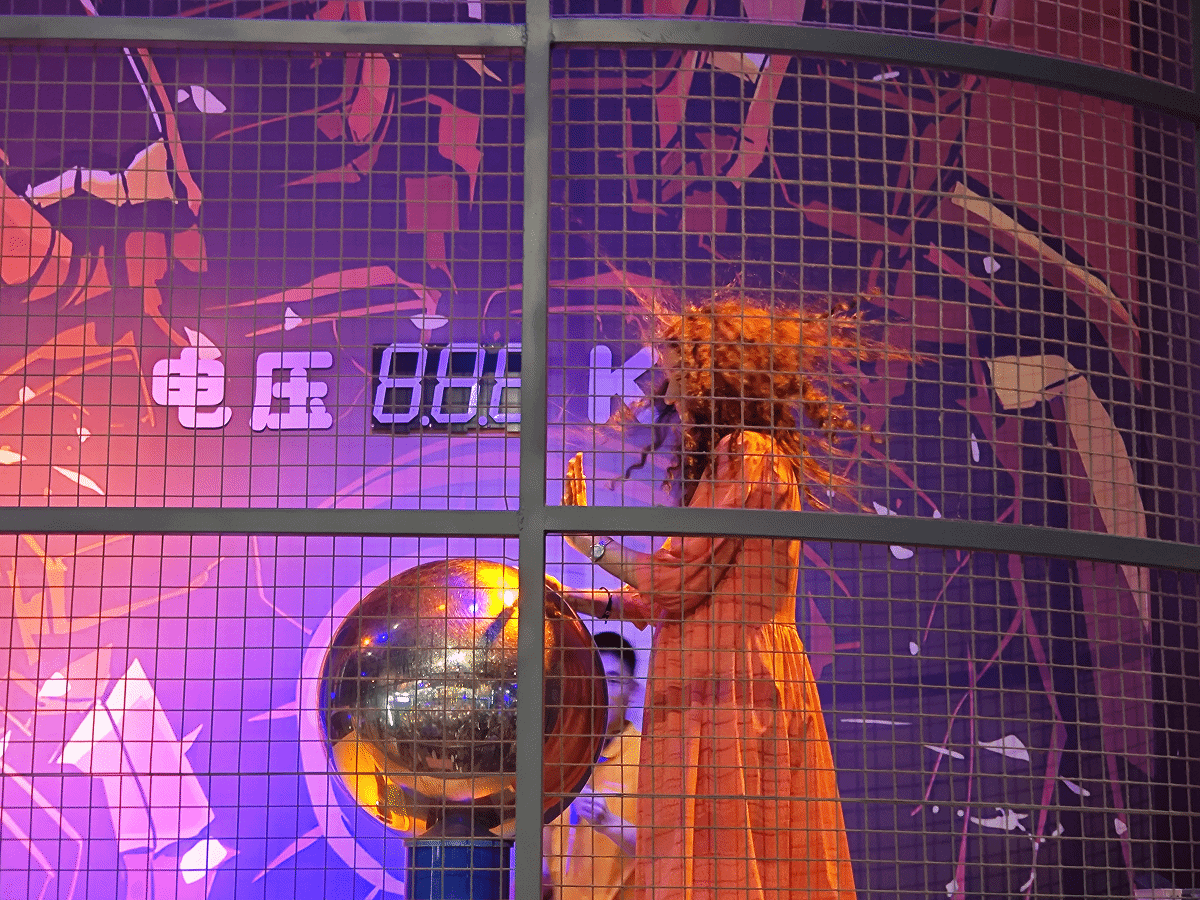

夜幕降临,在学员们登上滕王阁时,“秋水共长天一色”的诗意画卷与赣江两岸的现代灯火交相辉映,让青年们对“传统与现代共生”的城市发展理念有了直观认知。在万寿宫历史文化街区,青石板路与赣剧戏台相映成趣。营员们品尝着白糖糕、瓦罐汤等南昌特色美食,印尼青年Wisma兴奋地说:“这里的街巷布局和巴厘岛乌布艺术村很像,但南昌将商业与文化体验融合得更巧妙,值得我们学习。”

二、水墨丹青中的文化共情

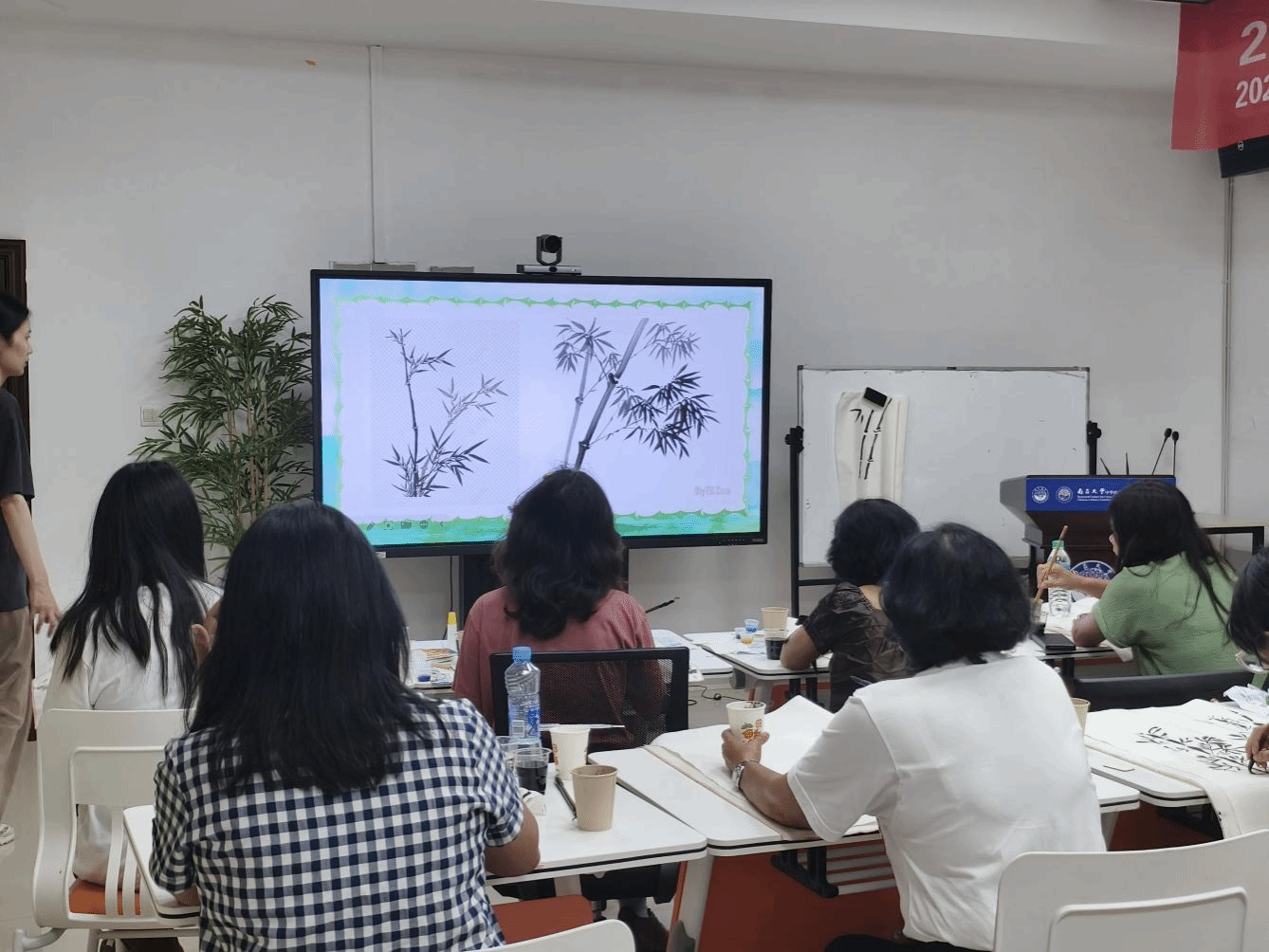

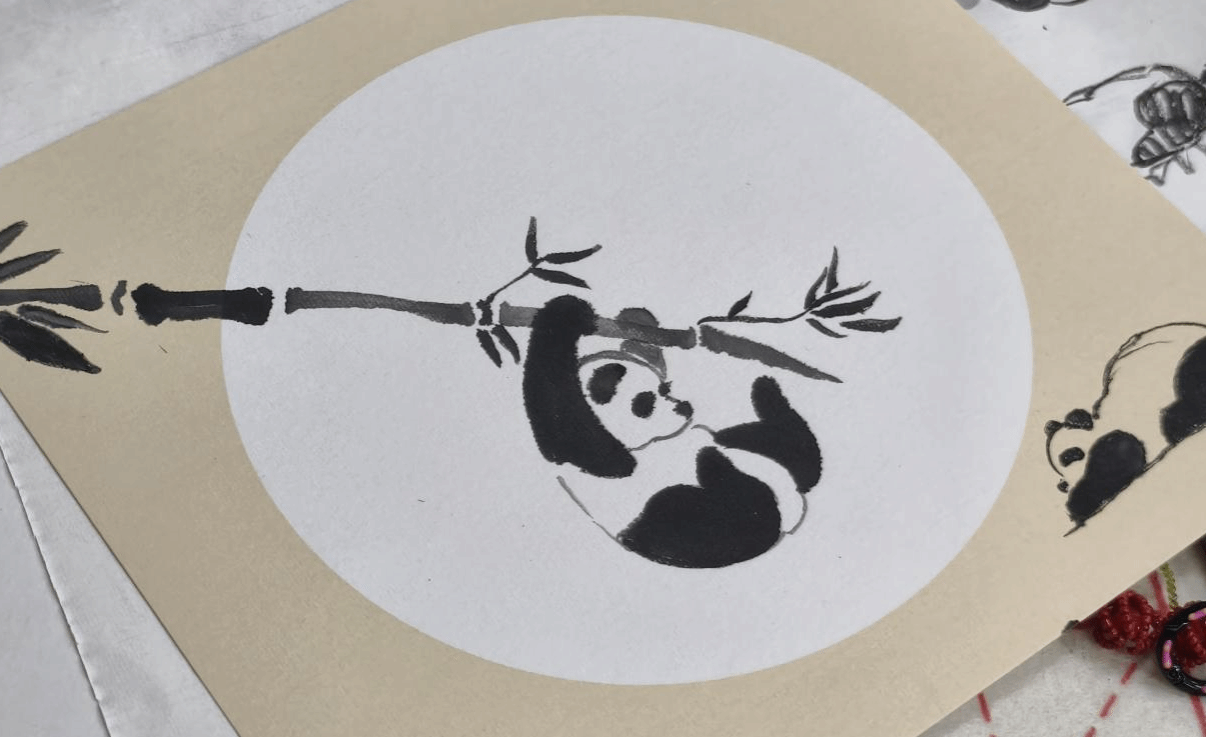

在南昌大学的国画课堂上,夏令营学员们手持毛笔,在宣纸上认真地勾勒、涂色。尽管他们初次使用毛笔,手法显得有些笨拙,但当印尼学员Ni Ketut Sekarti完成一幅《熊猫抱竹》时,眼中满是惊喜地说道:“在中国画里,墨色的浓淡变化能够展现出非常丰富的意境,巴厘岛传统绘画中会运用天然染料表现海洋,这两种绘画形式有着异曲同工之妙。”

授课的国画老师解释道:“中国水墨画讲究‘意在笔前’,这与巴厘岛舞蹈中‘以形传情’的美学理念是相通的。”这种跨文化的艺术对话,让青年们在实践中领悟到:文化差异是艺术创新的源泉,而审美共情则是文明互鉴的桥梁。

三、艺术共鸣中的发展启示

在八大山人纪念馆,青年们被这位明末清初画家“墨点无多泪点多”的艺术表达所震撼。印尼学生Gianina Sianturi在留言簿上写道:“八大山人的孤独与自由,让我想起巴厘岛画家在神话叙事中融入现代情感的创作手法,艺术确实是相通的语言。”这种艺术共鸣为两地旅游产品开发提供了新思路——巴厘岛的特色文化体验游与江西的文化研学游可以形成互补,通过艺术IP的打造提升旅游产品的文化内涵。

印尼乌达雅纳大学旅游孔子学院的努拉院长(I Gusti Ngurah Widyatmaja) 表示:“这次夏令营行程不仅是文化之旅,更是未来合作的起点。江西的文旅融合发展模式可为巴厘岛旅游业注入新活力,而巴厘岛的生态旅游开发经验对江西的文旅振兴也具有参考价值。”